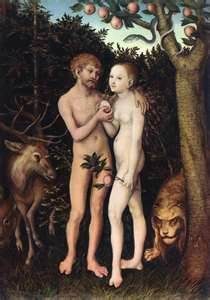

Quand j’étais enfant, j’étais déjà troublé par la contradiction entre le récit de la Genèse et les premières notions de préhistoire qu’on nous enseignait : quel rapport entre Adam et Eve et l’Homo sapiens d’il y a 100 000 ans ? Pas beaucoup de place pour un Eden dans l’histoire. Ne vaut-il pas mieux présenter la genèse comme le refus par l’homme de tous les temps du projet de Dieu pour lui, illustrée par l’allégorie de l’arbre que la connaissance du bien et du mal ?

Oui et non. Il est tout à fait juste de présenter la Genèse ainsi mais c’est incomplet. Car, si le texte parle de tout homme à toute époque et de son refus de Dieu, il dit aussi plusieurs autres choses : d’une part, que c’est le Seigneur qui a créé tout dans l’Univers, et que l’Univers est distinct de lui. Ce qui a pour conséquence que l’Univers a un début, et donc une histoire. Il n’est pas cyclique et rien de ce qui le compose n’est né du « hasard et de la nécessité » (J. Monod). En outre, Dieu n’est pas l’Univers, ce qui réfute tout panthéisme et certaines dérives écologiques actuelles.

Le fait que Dieu soit créateur et que l’Univers ait un début a deux conséquences : premièrement que l’être humain est bon par nature, deuxièmement qu’il a, lui aussi, une histoire. Et c’est à un moment de son histoire que le péché est apparu en lui. Ce n’est ni un instinct, ni une simple ignorance, ni seulement son inconscient, comme certaines philosophies l’affirment. Que l’on accepte le darwinisme ou non, à un moment de son histoire (de son évolution en théorie darwinienne), le mal est apparu chez l’homme.

Le récit de Gn 2 a aussi pris de nos jours une importance claire dans la crise écologique. Là où de nombreux écologistes accusent le christianisme d’avoir provoqué cette crise, un Adam jardinier, qui nomme tous les animaux de la Création, bref, qui en prend soin, montre une figure (judéo)-chrétienne de réponse à la crise écologique. Car c’est après la Chute en Gn 3 que le sol est maudit et que la violence faite à la terre s’associe à celle faite au prochain… Ce qui est la thèse de Laudato si’, par exemple.

Enfin, il faut se méfier de tout concordisme, c’est-à-dire d’essayer de faire « coller » les récits bibliques et les connaissances scientifiques. Mais il ne faut pas tomber dans l’excès inverse non plus et considérer que la Bible n’est que légende et n’a rien à nous apprendre sur le plan des sciences humaines. En particulier l’apparition de certaines formes de violences sociales est, selon certains anthropologues, liée à la sédentarisation, à l’agriculture et à l’apparition des premières agglomérations au néolithique. C’est manifestement à ce type de sociétés au Proche-Orient que se réfère la Genèse dans ses premiers chapitres, avec Caïn et Abel, ou la Tour de Babel.

Pour aller plus loin que cette réponse nécessairement très schématique :

https://www.chemere.org/blog/2020/10/29/le-recit-des-origines-est-il-credible

En accord avec la thèse de Mgr Léonard, je ne pense pas que le refus de Dieu ait eu lieu durant l’histoire de l’homme sur terre, mais en dehors de l’espace-temps, c’est à dire le péché originel. Je pense également que, dès que l’homme primitif a pu être considéré comme un homme et non comme un animal, c’est à dire susceptible d’être sauvé, la conception a été abimée par le péché originel.